1990年ダイヤモンド国際賞受賞作のブレスレットのモチーフになった御所車と葵祭の様子を投稿いたします。実際のところは花車の車輪を見たときにこの図案が閃いたのですが、そのままでは平面的なので凹凸を付加しブレスレットに陰翳を盛り込みました。こちらの葵祭の写真では御所車を曳く牛はお尻の一部しか見えていませんね。平安時代の華やかさが伝わります。写真はKYOTOdesign承認済み。

1990年ダイヤモンド国際賞受賞作のブレスレットのモチーフになった御所車と葵祭の様子を投稿いたします。実際のところは花車の車輪を見たときにこの図案が閃いたのですが、そのままでは平面的なので凹凸を付加しブレスレットに陰翳を盛り込みました。こちらの葵祭の写真では御所車を曳く牛はお尻の一部しか見えていませんね。平安時代の華やかさが伝わります。写真はKYOTOdesign承認済み。

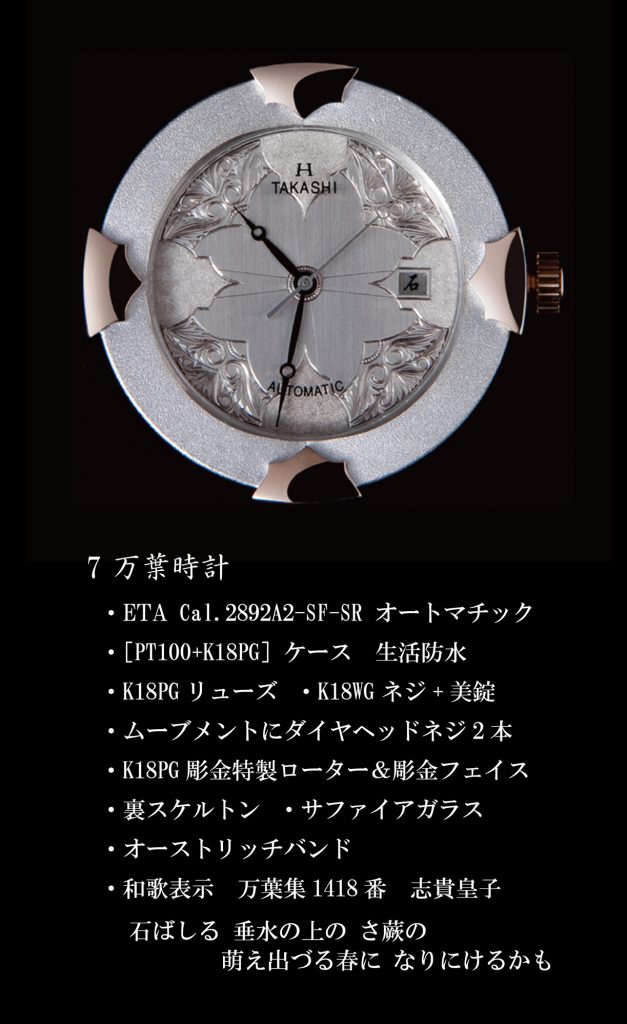

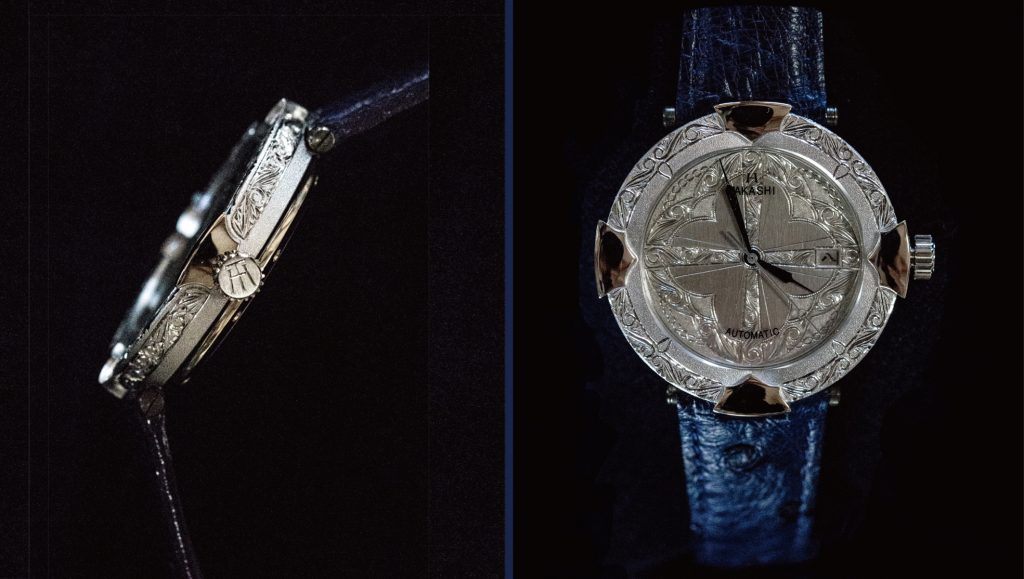

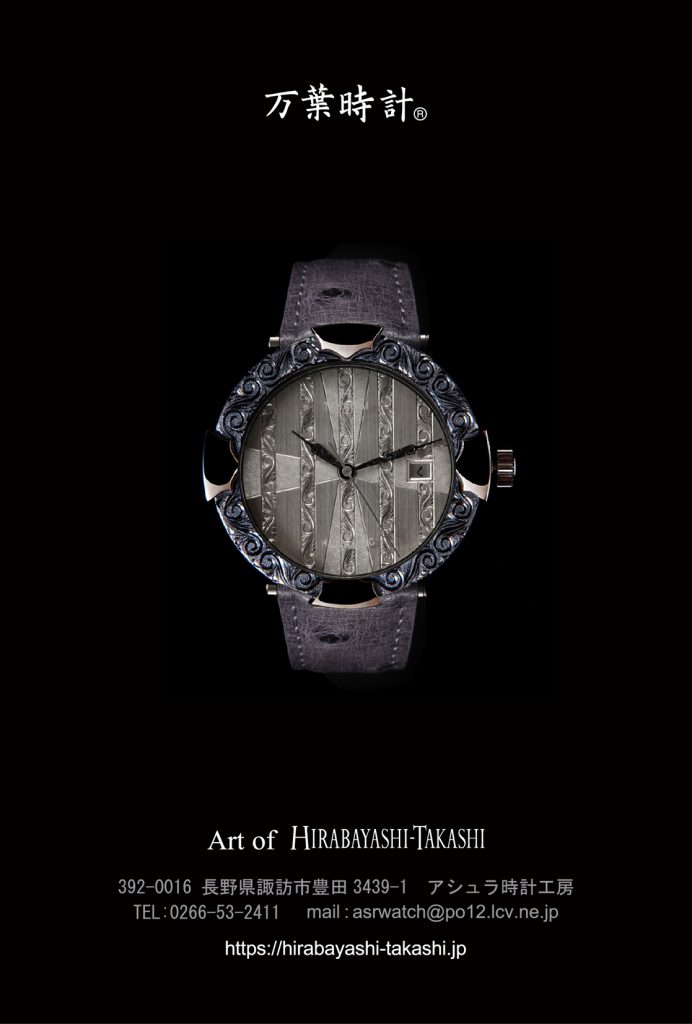

昨年、記者から私の受賞したダイヤモンド国際賞の作品の問い合わせが有りましたので、33年ぶりにじっくりと眺めてみました。1990年に受賞したブレスレットは純銀上に黒漆を塗布しエッジにはプラチナ部材をロー付けしそのエッジ内にトリリアントカットの天然ダイヤモンドを36個を取り付けたジャポニスムのデザインです。全く古くなっていません。デザイン、製作とも自身の手に依ります。モチーフは牛車の車輪になります。牛車の図は中学生の教科書にも掲載され日本人なら一度は目にしています。1000年の伝統ある日本の風景の中から車輪に注目したのは将来も無くならないし、欧州ではWheel of Fortune の箴言もあり、時の試練に耐えたものは強力である印象を持っているからです。デザイン画を応募する時、厳しいアジア地区予選が通れば本選で選出される予感がありまして、その通りになったとの記憶が昨日のことのように思い起こされます。それ程インスピレイションを感じていました。審査員は5名で日本人はいないと聞いていました。受賞作の写真は審査員の一人であるイギリス人フォトグラファーによるもので、鼻とおでこに載せる構図は日本人では出ないのでは。スポンサーはセイコーエプソン株式会社。作品は塩尻事業所の展示室に納められています。授賞式はパリ市商工会議所で行われ、内外装大理石の宮殿への入場に躊躇った記憶があります。フランスのメゾンがこのような歴史環境から育まれたことに文化の相違を意識せざるを得ません。このブレスレット意匠を時計外装に応用、転用した作が万葉時計になります。 Hirabayashi-Takashi

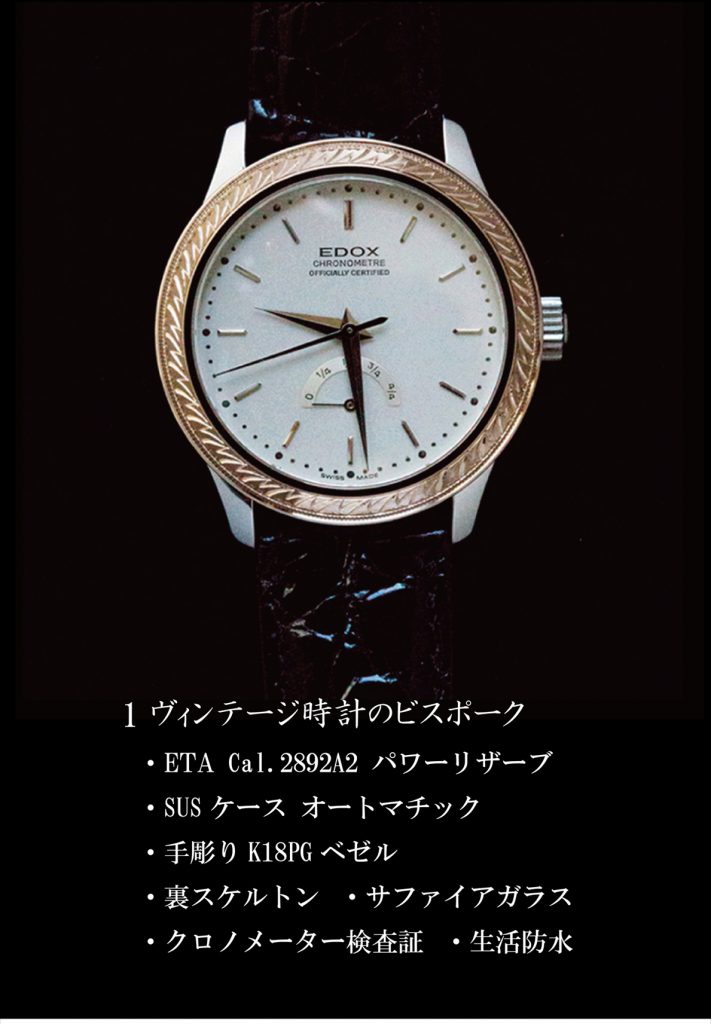

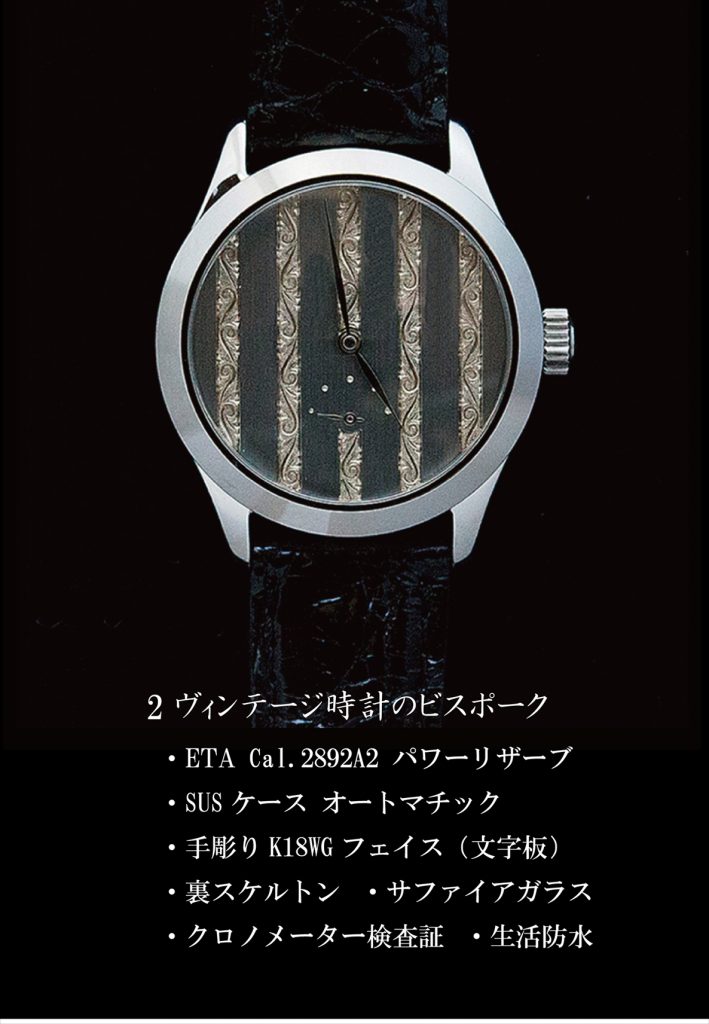

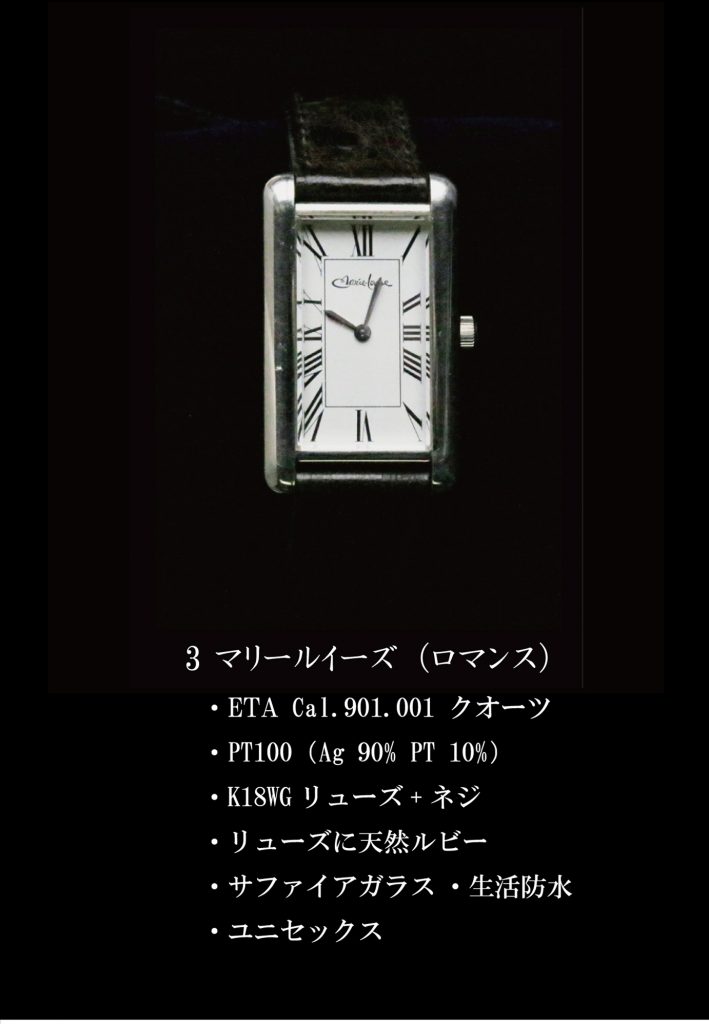

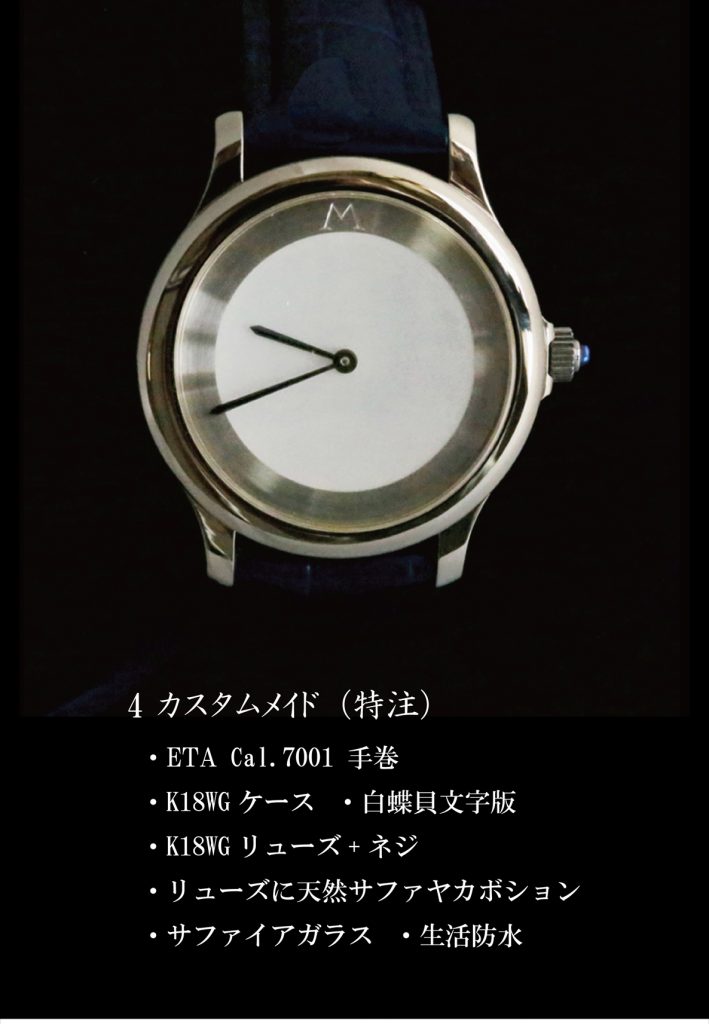

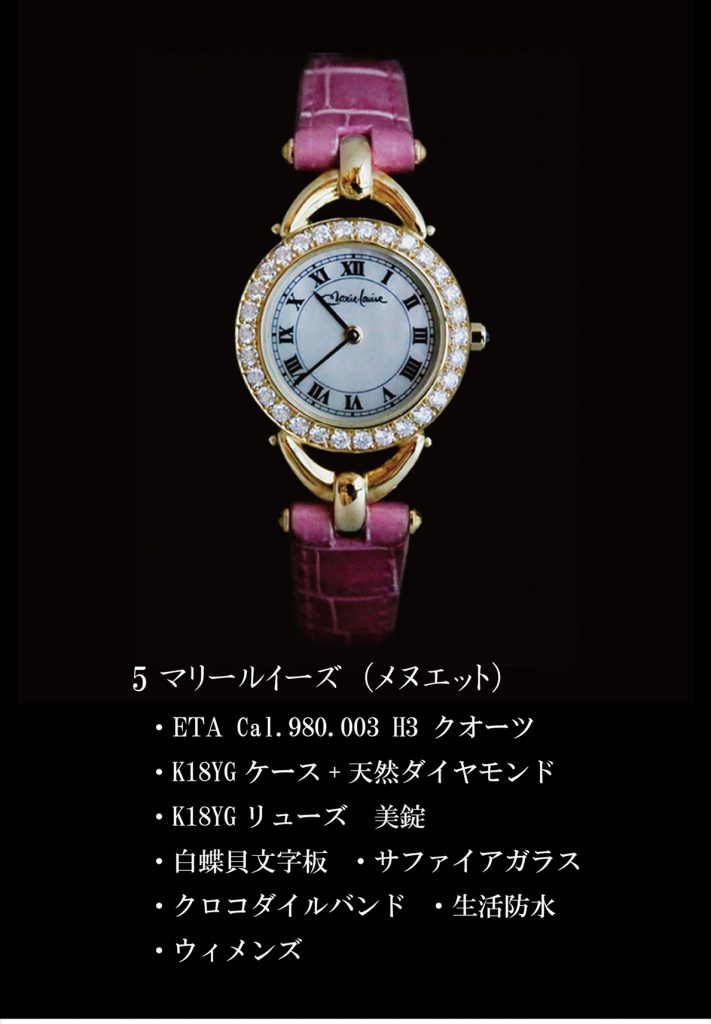

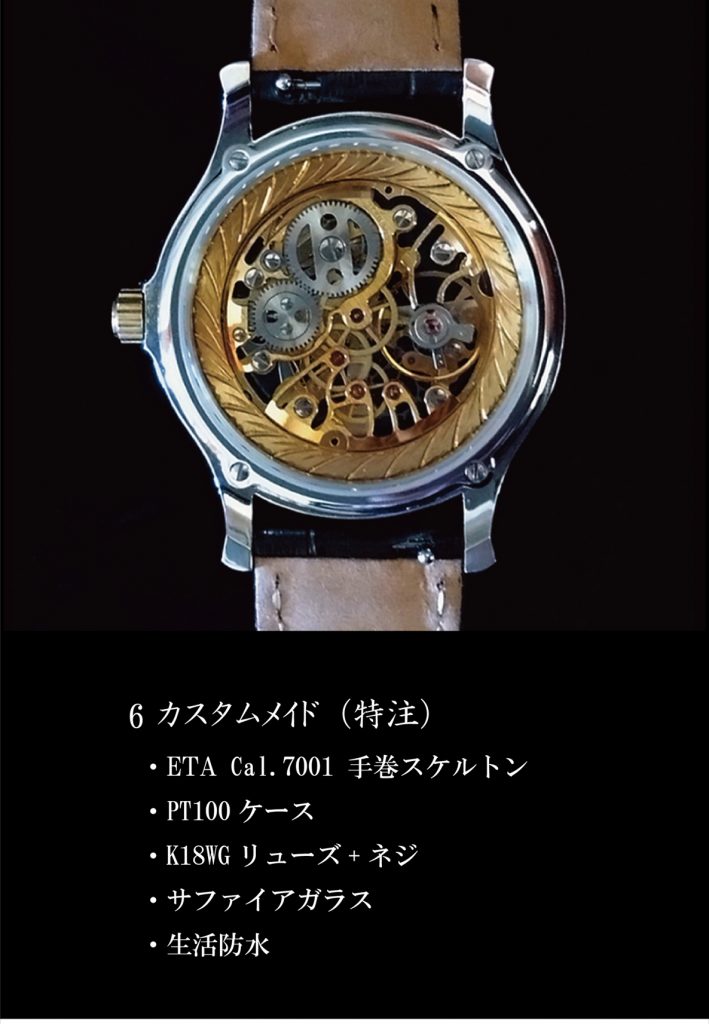

6年間にわたり製作し、ご購入いただいた7作品を小泉氏の許諾を得て公開いたします。カスタムメイドについては、小泉氏の要望(手巻で最もシンプルに!)を両者にて擦り合わせ12時位置にMのみ手彫金しています。使い易い大きさ(外径Ф36mm)と厚みも考慮し薄型手巻きCal.7001を内蔵しています。小泉氏の秀逸な感性は的確で緊張感を持って製作に当たりました。このような機会を与えて頂き心より御礼申し上げます。

大晦日には菩提寺である瑞雲山江音寺の除夜の鐘を55年ぶりに撞くことになりました。鐘の余韻に浸りながら本年の甲辰年は幸運が訪れ竜のような上昇を予感することになりそうです。

平成30年秋に島根県雲南市の和歌発祥の史跡、日本初の宮の須我神社に奉納し神蔵に保管されている万葉時計が4年越しに新嘗祭に合わせ勝部宮司さまが着用され、その写真が氏子の方より送られてきましたので公開致します。

勝部宮司は島根県神社庁の副長官を務められ神歌やその演奏でも一目置かれる宮司さんで韻律や声も清々しい。存在感のある勝部宮司さんが伝統装束をまとう姿は圧巻ですので、はたして時計作品がどの様に見えるか興味が有りましたが、当初のデザインの狙い通りにまずまずの調和と思いました。ハンドメイドによるフェイスが味わいを醸しているためでしょう。作品も使用されて更に活きます。

こちらの万葉時計を須我神社さまに奉献した事由は内蔵された和歌に依ります。

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣つくる その八重垣を

忘れ去られた1300年前の世界が名歌を介して現代に繋がり時の車輪が回り出します。

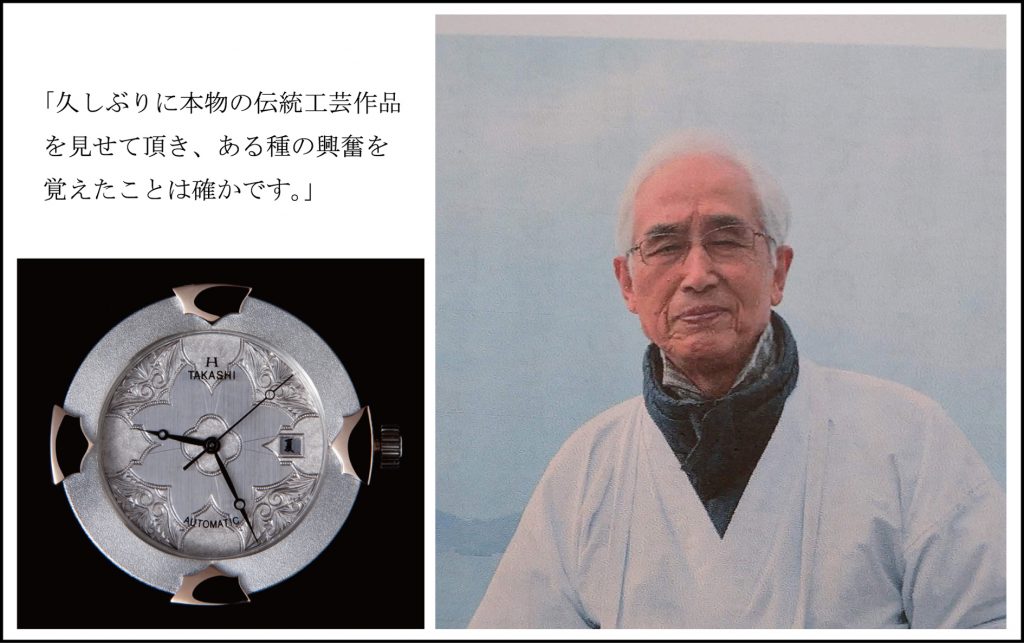

セイコーエプソン(株)の社長をされた草間三郎氏に万葉時計を観て頂ける機会が3月末にあり、その折頂戴した批評(私にとっては激励)を記します。

「初めて見ました。パンプキンを眺めた時の感覚と同じです。久しぶりに本物の伝統工芸作品を見せていただき、ある種の興奮を覚えたことは確かです。また、日本の古典と歴史を学ばれておられ感心しました。」

写真の万葉時計に表示される和歌は、持統天皇の詠まれた

春過ぎて 夏来たるらし 白妙の 衣乾したり 天の香具山

この春は惨い。砲弾が地面に突き刺さり寝ているものを目覚めさせる。瓦礫の中に小さな命を閉じ込める。この春は惨い。

2017年の同国のタレント番組で5歳のベロニカちゃんは歌った。

「星が光ったのではなく、大地に花が咲いたの。あふれた草は絹となり朝を迎える。春の風が三つ編みを解き妖精が花に宿る。願いなんて青草で、綺麗に咲くのは命だけ。お帰り春よ、命の春よ、みんなの春よ。お帰り春よ、命の春よ、みんなの春よ。」

「お帰り春よ、みどりの春よ、みんなの春よ。」に一部変えたい想いに駆られたる。

我が国にも、春の到来を歓ぶ名歌がある。志貴皇子の歓びの御歌一首

石ばしる 垂水の上の さ蕨の 萌え出づる春に なりにけるかも 8-1418

本年、1月7日にサッカーの名監督であった小嶺氏が70歳代の若さでお亡くなりになりました。心よりご冥福をお祈りいたします。

遡ること2006年5月に当時国見高校の校長をされておられOB会より依頼された退職記念としてご夫婦の記念時計を製作した思い出が蘇ります。会場には卒業生500人以上の関係者がおられ盛大なものでした。この時初めて長崎に行きましたが機内から下に見える海辺と島嶼の美しさを今でも思い出します。小嶺氏は背丈は大きくなない印象でしたががっちりとした体格でまるでダンプのあだ名に当てはまっていました。そのごつい印象と機内からの眺める風景があまりに対照的なので良く覚えているのです。選手のために自宅の庭先に寮を建てられていたと聞きその年に信州のふじリンゴをお贈りしましたらお礼の手紙が届き繊細な達筆さに恐ろしさが浮かんできた記憶です。先生の座右の銘は「熱」でした。何ごとも打ち込むと熱が発生しますからね。

依頼された時計は「サッカーボールをモチーフにし17回の優勝回数をダイヤモンドで表して欲しい。」という事でしたので外装、文字板とも18Kで製作した手巻き機械式時計としてデザイン製作したオーダーメイドのものでした。

明けましておめでとう御座います。

コロナウイルスが早く土中に潜り隠れてくれるよう切望しています。

60年前に製造されたGirard-Perregaux sea-hawkの手巻き時計を所有されるコレクターからスケルトン仕様への作り替えを頼まれた。その事由は幾つか重なっていた。話を伺うとムーブメント裏面が綺麗な事。竜頭が接手巻真であり竜頭を取り外す時、力ずくで引き抜かねばならずムーブメントが壊れそうに感じる事。内胴と裏蓋がステンレス一体で作られているが、フレームは14K製の枠で内胴に被せるように取り付ける一昔前のものだった。。非防水。それで18KYG製内胴と裏蓋を2部品として新規に製作し、防水パッキンを入れて防汗とし4本ねじで固定するよう作り替えを行った。サフャイヤガラス超しにムーブメントの作動も見えるし竜頭の取り外しは裏蓋を外したあとオシドリ止めねじを緩めて安心して巻真から抜けるようになります。総厚はオリジナルと変わらずでしたが、側面視がやや厚ぼったく感じる傾向が少し残念ではありましたが想定の範囲でコレクターから予想以上に良く出来ているとの発言でした。併せてバンド取り付けのバネ棒穴が長年の使用により摩耗し穴径が大きくなっていたこと、バネ棒穴がラグを貫通しているのでめくら穴に変えたいとの要望を叶えるため別部材をラグ外形に少し突き出させてろー付けを致しました。コレクターさんの感性も優れていました。ムーブメント全受けに注油し組み込みましたのであと10年はよいのではないでしょか。写真は裏面から見たものです。